在宣纸与狼毫的邂逅中,中华民族用千年时光书写着独属于自己的文明史诗。书法,这门以汉字为载体的艺术,既是线条与墨色交织的视觉盛宴,更是中国人精神世界的诗意栖居之所。当我们凝视那些历经岁月洗礼的碑帖,横竖撇捺间流淌的不仅是笔墨,更是一个民族的文化基因与生命哲学。

从殷商甲骨上的刻痕到商周青铜器上的铭文,从秦汉简牍的质朴到魏晋法帖的飘逸,书法始终与中华文明同频共振。秦始皇统一六国文字,让书法首次获得了标准化的表达载体;王羲之挥毫写下《兰亭集序》,将书法从实用书写升华为艺术创作;颜真卿以雄浑刚健的楷书彰显盛唐气象,苏轼在黄州贬谪时用行书抒发旷达心境。这些不同时代的笔墨印记,构成了一部立体的文化演变史。在敦煌藏经洞的经卷中,在泰山之巅的摩崖石刻里,在文人书斋的信笺上,书法以不同形态记录着历史的温度,成为跨越时空的文化对话者。

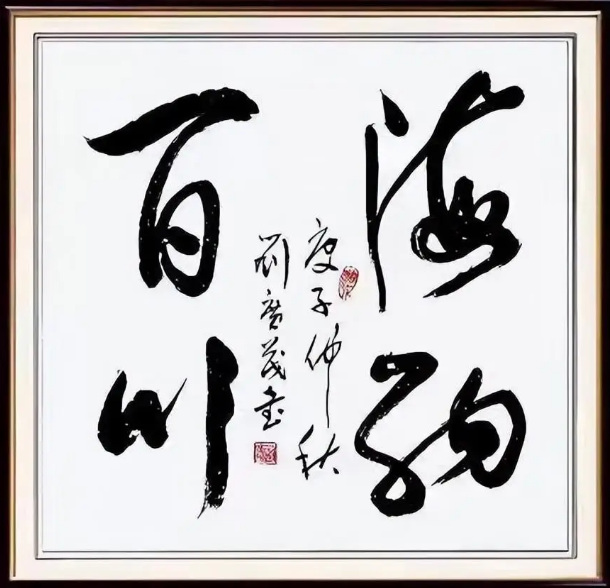

书法的魅力,在于它将抽象的线条赋予具象的生命力。一根中锋用笔的长横,既像黄河九曲蜿蜒的雄浑,又似大漠孤烟直的苍凉;一个侧锋带出的飞白,宛如寒梅绽放的疏影,又若苍松遒劲的枝干。唐代书法家张旭观公孙大娘舞剑器而悟狂草真谛,怀素夜闻嘉陵江水声而得草书灵感,这种从自然万象中汲取创作养分的方式,让书法成为连接人与自然的桥梁。不同字体的演变,更是对应着中国人不同的审美追求 —— 篆书的端庄古朴、隶书的蚕头燕尾、楷书的法度森严、行书的行云流水、草书的狂放不羁,每种字体都承载着特定的时代精神与人格特质。

在数字化浪潮席卷一切的今天,书法的价值愈发彰显其独特性。当键盘替代毛笔,当屏幕取代宣纸,书法不再仅仅是书写方式,而成为对抗文化同质化的精神堡垒。临摹古帖时屏息凝神的专注,创作作品时心手相应的畅快,欣赏佳作时产生的情感共鸣,都让我们在快节奏的现代生活中寻得一方宁静的精神家园。书法教育走进中小学课堂,书法展览在美术馆中引发观展热潮,网络平台上书法博主分享创作心得,这些现象都昭示着:这门古老的艺术正以新的姿态融入当代生活,在传承中焕发新生。

墨池未干,笔锋永新。书法既是凝固的历史,也是流动的当下。它教会我们在横竖转折间把握平衡,在浓淡枯湿中领悟变化,在起承转合里体会人生。当我们铺开宣纸,饱蘸浓墨,写下的不仅是汉字,更是对传统文化的敬畏与传承,是一个民族对美的永恒追求。在未来的岁月里,愿这支饱经沧桑的毛笔,继续在时代的宣纸上书写属于中国的文化传奇。

扫描二维码关注公众号

联网备案号:61019402000106

联网备案号:61019402000106