在电子屏幕充斥生活的时代,一支柔软的毛笔,一砚氤氲的墨香,一张素白的宣纸,构成了一方令人心驰神往的艺术天地 —— 软笔书法。它不仅是汉字书写的独特艺术形式,更承载着中华民族数千年的文化记忆与精神追求,在历史的长河中熠熠生辉。

追溯软笔书法的起源,可至殷商时期的甲骨文,那时人们用刀在龟甲兽骨上刻写文字,虽未使用毛笔,却已奠定了汉字的基本形态与书写规律。随着时间推移,毛笔逐渐成为书写的主要工具。秦朝统一文字,篆书盛行,毛笔的运用让线条更加流畅婉转;汉代隶书兴起,蚕头燕尾的笔法在毛笔的挥洒下尽显古朴大气;至魏晋南北朝,书法艺术迎来高峰,王羲之、王献之父子的行书作品,如《兰亭集序》,以飘逸洒脱的笔势、行云流水的节奏,将软笔书法的神韵发挥到极致,被誉为 “天下第一行书”。此后,唐宋时期楷书的严谨规范、草书的狂放不羁,都在毛笔的演绎下展现出独特魅力,软笔书法也在不断发展中形成了完备的艺术体系。

工欲善其事,必先利其器。软笔书法的创作离不开精良的工具。毛笔作为核心工具,根据材质与性能可分为羊毫、狼毫、兼毫。羊毫柔软,吸墨量大,适合书写圆润、浑厚的字体;狼毫弹性强,笔触锐利,常用于行草及小楷;兼毫则兼具两者之长,刚柔适中,适用范围广泛。墨汁的选择也颇为讲究,传统的研磨墨需耐心细致地研磨,能产生层次丰富的墨色变化;而现代的书画墨汁方便快捷,满足了不同创作者的需求。宣纸具有独特的洇墨性,生宣吸水性强,适合写意书法与泼墨创作;熟宣经过加工,不易洇墨,更适合工整细腻的楷书与小楷。砚台不仅是承载墨汁的器具,更是文房中的艺术品,端砚、歙砚、洮河砚、澄泥砚被誉为 “四大名砚”,其质地细腻、发墨好,深受书法家喜爱。

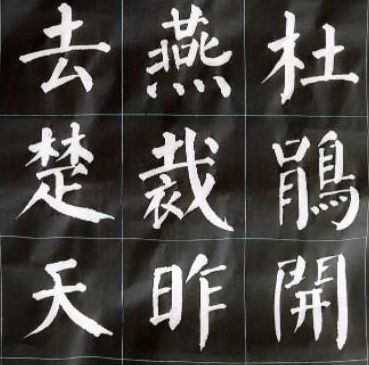

软笔书法的技法丰富多样,每一笔都蕴含着独特的韵味与技巧。笔法是书法的核心,起笔、行笔、收笔各有讲究。起笔有藏锋、露锋之分,藏锋圆润含蓄,如 “锥画沙”,线条入木三分;露锋尖锐利落,似 “高山坠石”,充满力量感。行笔过程中,通过提按、轻重、缓急的变化,使线条产生粗细、浓淡、虚实的对比,赋予作品节奏感与生命力。收笔时或回锋收势,或放锋出笔,皆需恰到好处,方能使笔画圆满流畅。结构是书法的骨架,汉字的结构变化万千,楷书讲究重心平稳、比例协调,如颜真卿的楷书作品,端庄雄伟,气势磅礴;行书注重疏密得当、错落有致,像苏轼的《寒食帖》,字形大小参差,似欹反正,展现出独特的艺术美感。章法是书法的整体布局,一幅优秀的书法作品,字与字、行与行之间需相互呼应、顾盼生情,形成和谐统一的整体,或如整齐列队的方阵,严谨庄重;或似自然生长的林木,错落有致。

软笔书法不仅是艺术技巧的展现,更蕴含着深厚的文化内涵与哲学思想。它与中国传统文化中的儒、释、道精神紧密相连。儒家倡导的中庸之道,在书法中体现为笔画的平衡协调、结构的端庄稳重;道家追求的自然之美,让书法家在创作中追求天人合一的境界,以自然流畅的笔势展现无为而治的哲学思想;佛家的空灵意境,则使书法作品透出一种宁静致远、超凡脱俗的气质。书写的过程也是书法家修身养性、抒发情感的过程,喜怒哀乐皆可寄情于笔墨之间。当心境平和时,笔下的线条细腻流畅;当激情澎湃时,笔画则豪放洒脱。书法成为了书法家内心世界的外在表达,每一幅作品都是独特的精神写照。

在当代社会,软笔书法依然焕发着蓬勃的生命力。它不仅是艺术爱好者追求的高雅艺术,也逐渐走进校园、社区,成为传承中华优秀传统文化的重要载体。许多学校开设书法课程,让学生从小接触、学习书法,感受汉字之美,培养耐心与专注力;社区举办书法活动,丰富居民的文化生活,增进邻里间的交流与情感。同时,随着文化交流的日益频繁,软笔书法走出国门,受到世界各国人民的喜爱与赞赏。书法展览、文化交流活动在世界各地举办,让更多人领略到中国软笔书法的独特魅力,成为传播中华文化的重要桥梁。

软笔书法,这门古老而又充满活力的艺术,在笔尖与宣纸的触碰间,流淌着千年的文化血脉,展现着无尽的艺术魅力。它不仅是一种书写方式,更是中华民族精神的象征。在未来的岁月里,相信软笔书法将继续以其独特的韵味与价值,在传承与创新中绽放更加绚烂的光彩,为世界文化的多样性增添一抹亮丽的中国色彩。

扫描二维码关注公众号

联网备案号:61019402000106

联网备案号:61019402000106